从词语到深度思考分析不同文化背景下的共通痛苦表达方式及其对人类情性的影响

在浩瀚的语言海洋中,有一片被称为“伤感短句”的土地,那里种植着心灵的忧伤和泪水的芬芳。这些短句,如同诗人笔下的一缕缕幽香,能触动人的内心深处,让我们反思生命的意义与价值。

首先,我们来探讨“伤感”这个词汇,它源自拉丁语中的"miserere",意指悲哀或怜悯。这种情绪常常伴随着失落、孤独和绝望,是人性最本质的情感之一。在不同的文化中,这种情绪被用以创造出各种形式的心灵文字。

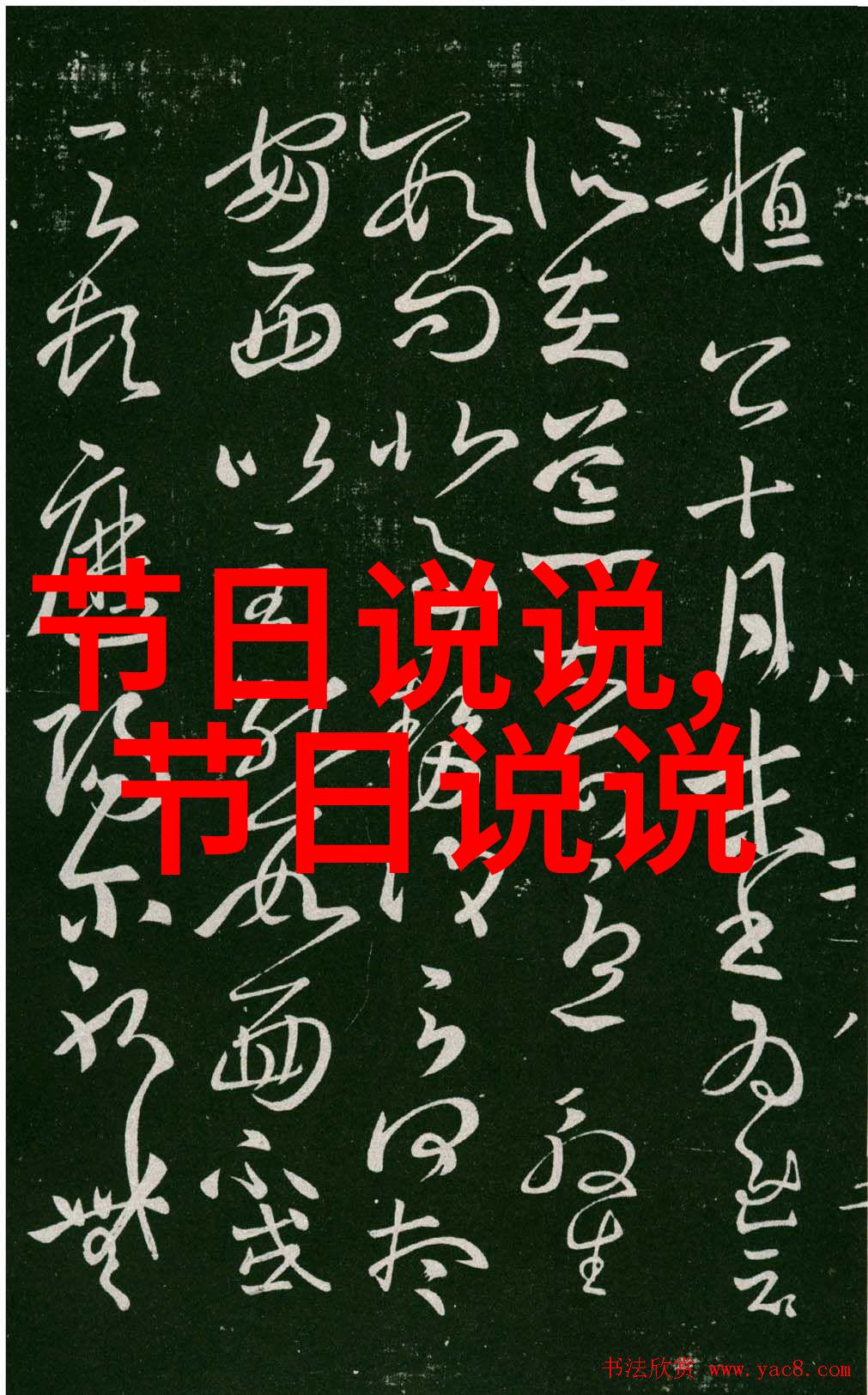

例如,在中国古典文学中,“伤”字经常与“愁”、“惨”等字连用,形容一种因离别、疾病或不幸而产生的悲痛。此外,还有许多著名的诗句如:“红豆生南国”,“春眠不觉晓”,都是通过简洁明快的语言传递了作者对于远方亲人的思念之情和对美好生活憧憬的一种渴望。

此外,在西方文坛,也有很多作品体现了这种共同的人性情感。比如莎士比亚《哈姆雷特》中的那段“我是这样一个王子,我如此爱我的国家”。这句话充满了复杂的情感,从表面的忠诚到内心深处的挣扎,它展现了一种即将面临选择时所带来的无尽迷茫与痛苦。

那么,这些短句为什么会具有如此强大的力量呢?答案可能在于它们触及到了人类共同的情感基础,即使是在不同的文化背景下。人们都有感情,都会经历失落,都会感到孤独。这让我们能够从这些简单却又富含深意的话语中找到共鸣,从而获得某种程度上的慰藉或者理解。

然而,不同文化之间还有很大的差异,比如汉字系统与拉丁字母系统,以及各自所蕴含的情感色彩和历史积淀。这就使得跨越文化边界进行交流变得更加困难,因为每个民族都有一套自己的符号体系,用以传达他们独特的情感经验。在这样的情况下,要想真正理解对方的心灵,就需要耐心地去学习并体验他们所使用的话语系统。

因此,当我们试图解读那些来自不同文化背景下的伤感情境时,我们应该避免简单地将其视作某种普遍语言,而是应该尝试去理解背后隐藏着的是什么样的社会结构、历史事件以及心理状态。只有这样,我们才能更全面地认识到人类这一共同点,并且更好地沟通彼此的心理世界。

总结来说,无论是在中国还是西方,或是其他任何地方,只要存在生命,那么也必然存在着相似的痛苦和相同类型的心灵需求。而这些需求正是由那些充满智慧与艺术性的短句所映照出来。它们不仅是一次个人向公共领域宣告自己存在的手势,更是一次跨越时间、空间的大声呼唤,让我们的思想穿越千山万水,最终找到彼此,建立起一种超越语言障碍的人类精神联系。在这个过程中,每一位写作者都是我们连接过去与未来的一根线索,他们用自己的手工编织出属于时代的一个缩影——那就是记忆永恒,与爱永存。但愿这篇文章能激发你对这方面更多了解,对你来说也是一场旅程开始吧!