情绪波动下的微信更新隐喻中的孤独

在这个快节奏的时代,社交媒体成为了我们表达个人情感、分享生活点滴的重要平台。每一次心情低落时,我们都倾向于通过朋友圈来传达自己的不适。但是,这样的行为往往被视作消极或自我中心,因为它可能会让人感到烦躁或者无助。

隐喻中的孤独

一个人心情不好发朋友圈的句子,常常是一种隐喻性的表达方式,它包含了对外界世界的一种看法,同时也反映了个人的内心状态。这句话背后隐藏着一个深层次的问题,那就是现代社会中人们如何有效地表达和管理自己的情绪,以及如何在数字化环境下维护彼此间的情感联系。

情绪波动下的微信更新

当一个人决定发一条关于自己不好的心情的朋友圈时,他是在寻求同理心,也是在尝试找到一种释放压力的方式。这种行为虽然简单,却蕴含着复杂的情感内容。例如,“今天真是不顺眼的一天”,这样的句子看似平淡,但实际上却承载了对日常琐事所带来的挫败感以及生活中的困顿。

掩饰与真实之间的摇摆

有时候,一些人会选择用比喻或者象征性的语言来掩盖自己的真实感受,比如说“春雨中漫步”、“月光下沉思”等等,这些词汇可以转移观众注意力,让他们关注的是描述而非被描述的情景。在这种情况下,读者们很难准确判断出这背后隐藏的情绪,是喜悦还是忧愁?

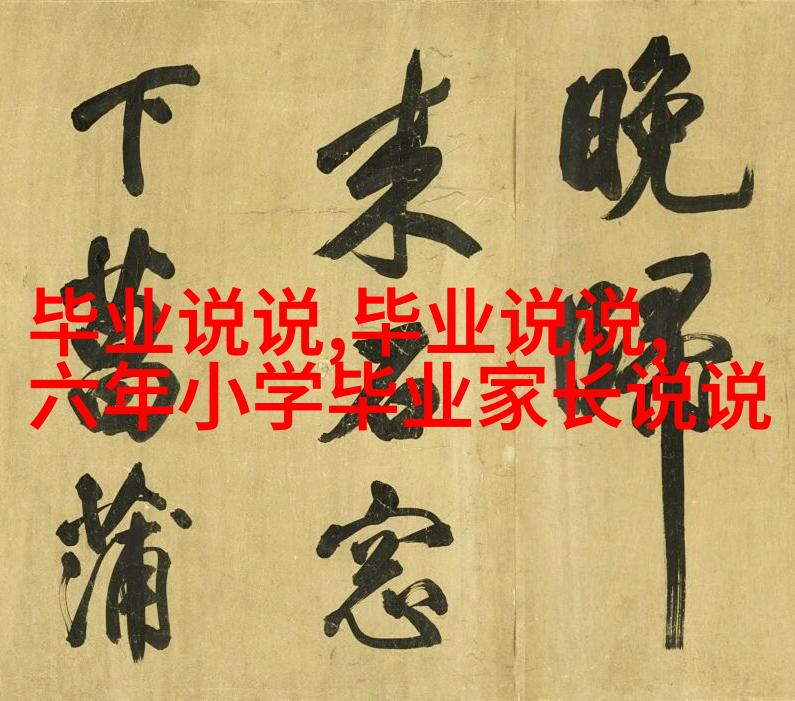

深夜里的哀愁诉说

深夜里,那一刻最静谧的时候,我们更容易产生某种无法言说的孤独感。当我们的手机屏幕发出柔和的蓝光,当键盘轻轻敲击,每一行文字似乎都承载着那份难以启齿的心事。而这,就是为什么很多人选择在晚上发朋友圈——因为只有在寂静之中,他们才能真正地听从内心的声音去表达。

社交媒体上的隐私边界

然而,在社交媒体上发布这些内容并不是没有风险。一旦发布,就很难控制信息扩散到何种程度,有时候甚至会引起误解或是过度担忧。因此,我们必须学会设定清晰的人际界限,不仅要保护自己的隐私,还要避免给他人造成负面影响。

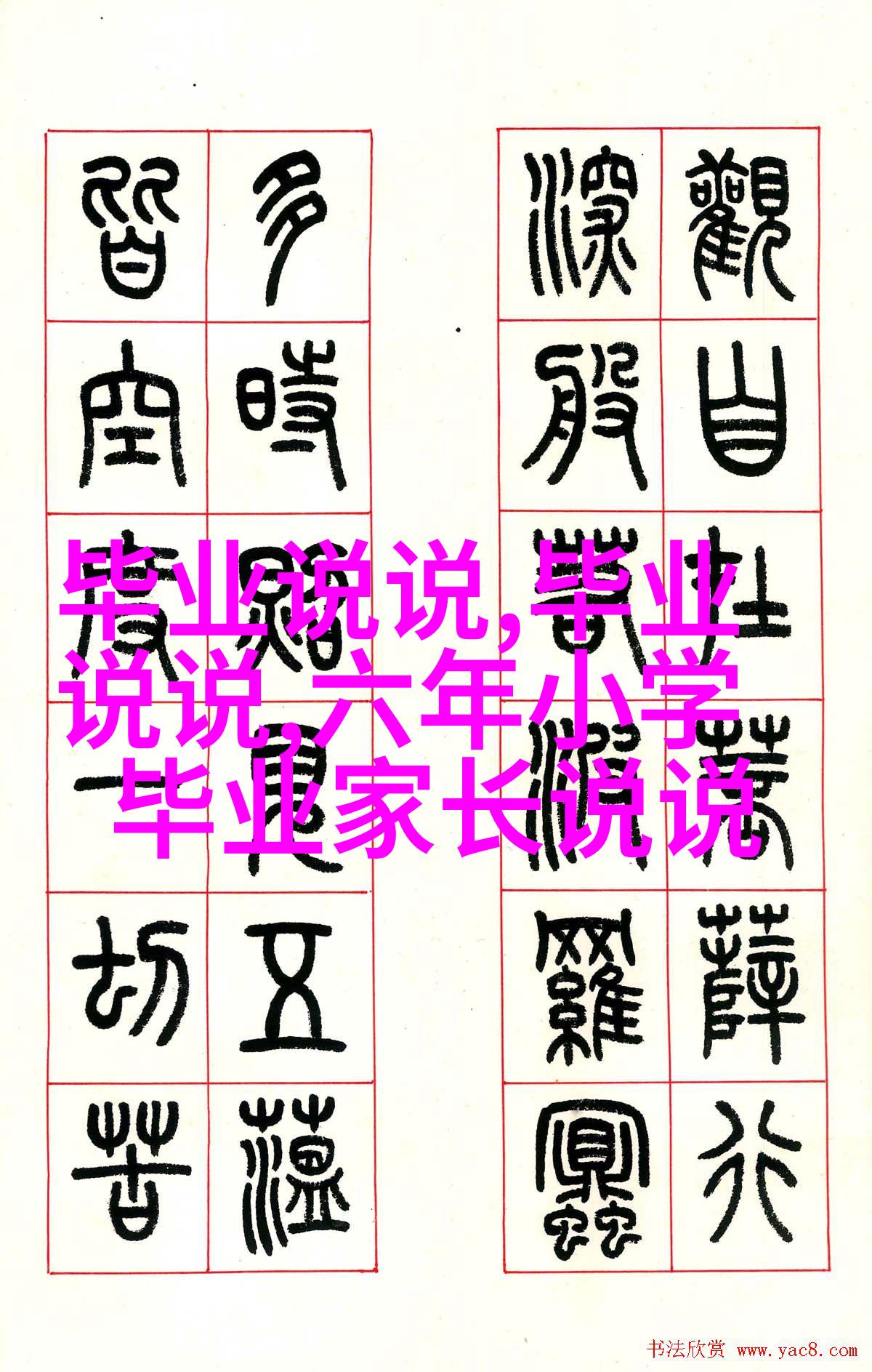

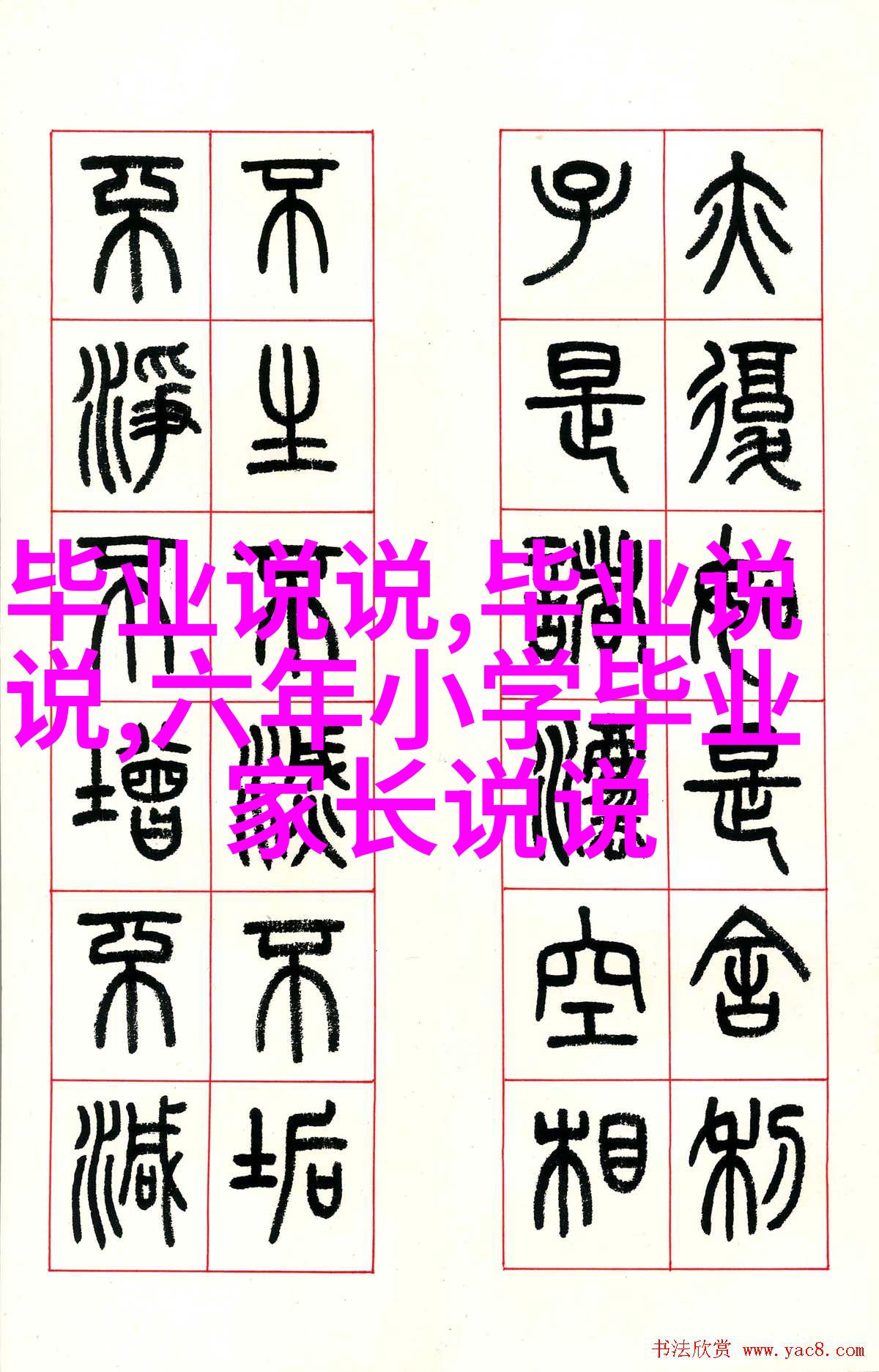

一张图、一句话、一段话——记忆与痛苦交织

随着时间推移,一张曾经发过的小小图片、一句曾经写过的话语,或许已经成为过去,但它们留下的印象却未必能够快速磨灭。在这样一个信息爆炸时代,即使是短暂的一个瞬间,也能激起无尽回响和深刻思考。这正如诗歌中的每一个字,每一个音符,都蕴含着作者生命历程中不可磨灭的一部分记忆与痛苦。

微博上的悼词:生活点滴记录历史碎片

如果将那些微薄文本拼凑起来,它们构成了我们共同记忆的大背景画卷。即便是一串字符串、几个字符,或许只是几分钟前刚刚打出的字母组合,它们已经成为了我们共同文化遗产的一部分。而对于那些勇敢分享自己不好的日子的个体来说,他们其实是在为整个社会提供一种共鸣线索,让更多的人认识到,无论多么小的事情,其背后的故事都是值得尊重和理解的。

最后,从这一切中可以得出结论,一个人是否愿意公开展示其不佳的心境,并不是问题,而是当今社会各种复杂关系网络的一个缩影。在这样的网络空间里,每个人都拥有权利去分享自己真实的情况,同时也应该意识到这一做法可能带来的潜在影响。此外,对于接收者而言,更需要培养同理心,以更好地理解周围人的心理状态,为他们提供支持,而不是简单地评判或忽略。如果我们能够这样相互尊重,那么即使是在虚拟世界里,只要有人愿意去倾诉,就有希望找到真正意义上的安慰与帮助。