把握语言之美分析经典短句的艺术构造

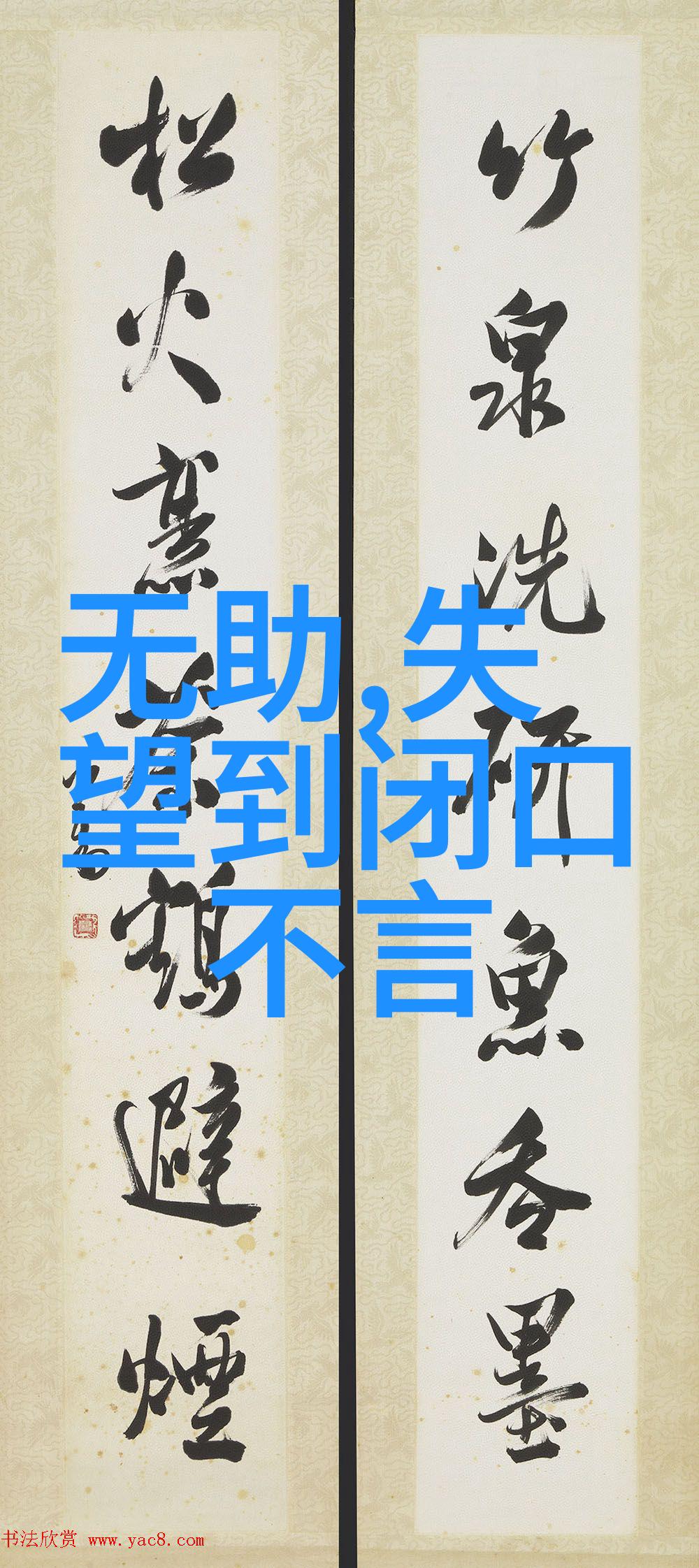

在漫长的人类历史长河中,语言不仅是交流思想、情感的工具,也是文化传承与智慧积累的载体。古代文人墨客通过精心编织的一串一串字句,留下了无数令人回味无穷的经典短句,它们不仅具有一定的文学价值,更重要的是能够深刻地触动人们的心灵,为我们提供了一种独特的精神慰藉和智慧启迪。

一、探索经典短句背后的艺术构造

在古代文言文中,我们可以看到许多著名的“句”如“天地不仁,以万物为刍狗”、“滴水穿石非力也,而必至其弱处”,这些简洁而深远的话语,就像是一种超越时空的力量,让人忍不住要去思考和反思。

其中,“天地不仁,以万物为刍狗”这句话出自《老子·道德经》中的第五十章,是对宇宙自然规律的一种哲学解释。这句话表达了自然界对于生命事物缺乏同情和关爱,只将它们视作食物一样使用,这种观点强调了自然界残酷无情,但同时也透露出一种超脱世俗的情怀,对于人类社会现实有着深刻的批判意义。

二、探究经典短句与现代生活之间联系

当我们今天面临各种复杂的问题和挑战时,回望那些古人的智慧,不禁让人感到既惊讶又振奋。比如,“滴水穿石非力也,而必至其弱处”的这个成语,其含义即便是在现代社会依然具有巨大的指导意义。在竞争激烈、资源有限的情况下,这个成语提醒我们要审慎选择自己的行动方向,要找到对方最脆弱的地方来发起攻击,这样的策略虽然冷酷,但往往能取得成功。

此外,还有很多其他关于“入心”的话语,如孔子的“己所不欲,勿施于人”,孟子的“民之从事以相利者,然后为善”,这些都是非常富有人性的谆谆教诲,它们鼓励人们以同理心待人,以互惠互利作为行为准则。在一个充满矛盾冲突和个人主义竞争力的时代里,这些理念显得尤为重要,因为它们提倡的是一种更高层次的人际关系,即基于共鸣与合作,而不是简单的地球村落式相互利用。

三、展开对那些使你想哭泣或微笑或思考的大段文字进行分析

再看一些让读者感到悲伤或欢愉或迷惑的大段文字,如李白诗中的“我只愿做那纤尘扑狂烟雨江头游客”。这样的诗歌充满了浪漫主义色彩,把自己置身于江边,与大自然融为一体,有时候会让读者仿佛站在诗人的身边,一起感受风雨交加的情景,从而产生一种共鸣。这种共鸣来自于作者用词遣辞性能极佳,使得读者能够轻易地投入到诗歌世界中去,用自己的感受来补充那一行行字母组合出来的情境描写。

当然,还有像屈原《离骚》的最后几首:“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,不见君子。”这两句就像是对一个遥远过去甚至现在仍然存在但无法实现的情感诉求,无疑也是很难忘记的一段话。它表现出了屈原对于失去了国家命运并且被迫流亡海外的心酸,以及他内心渴望重返故国却又知道可能永远无法实现这一愿望的心痛。在这里,他通过表达这种复杂多面的感情,将自己的忧愁转化成了文学作品给后世传颂千年的珍贵财富——他的才华卓绝,在每一次阅读他的作品时,都能感觉到那种超越时间空间的小小震撼,是不是很神奇呢?

总结来说,那些经过千百年考验未变形态保持着其初衷魅力的经典短句,他们就像是我们的精神寄托,让我们在追求知识与理解上不断前进,同时也不忘记沉淀过往岁月里的智慧,并将其应用到新时代、新环境中去。这就是为什么说那些优秀文章总是那么耐听耐看,因为他们都是由大量学习经验积累起来并经过抉择筛选后的结果,因此他们始终具有特别强大的吸引力,可以说是一种精神上的享受。当你开始逐渐接触这些宝贵财富,你就会发现它们如何塑造你的思想怎样丰富你的内心世界。你还会发现,当你开始分享这些故事的时候,你其实是在创造新的故事线路,从而推动整个社会向前发展。而所有这一切都源自于那些曾经被认为只是普通日常生活中的小事情,但实际上,却蕴藏着巨大的潜能等待被挖掘出来。这正是"把握语言之美"的一个方面,也正是人类文化传承的一个核心部分。