从鲁迅和郁达夫兄弟之间的矛盾来看丧父对他们兄弟情谊的影响

原创叶和琪的民国女子入主题#叶和琪看民国9

一

1987年,作家韩石山拜访郁达夫长子郁天民,谈到浙江在20、1930年代为何产生如此多的文化名人。 于天民说:“这些人大多都是,一是家道中落,二是养孤儿的寡妇,三是个子矮。” 韩世山不太明白第三项,就问余天民为什么。 于天民道:“矮人残忍!”

我觉得于天民说的话有点玩笑,但并不是随口说的,而是基于他对浙江文人的了解,特别是对鲁迅、郁达夫这两位现代伟大人物的深入了解。文学。 优越的。

个子矮小的人,在气势、力量上无法达到“不怒而威”的效果,所以要在“稳、准、狠”上下功夫。 当然,并不是所有“矮”的人都是“残忍”的。 我见过身材不高却心地善良的人,也见过身材不矮却有小肚子的人。

我认为“矮人无情”是建立在“家境贫寒”和“寡母照顾孤儿”的前提下的。 鲁迅曾说过:“有谁出身小康,却陷入贫困呢?我想,一路走来,大概就能看到世界的真实面目。” 如果鲁迅没有陷入贫困,是一个富家公子,他看到的就是假笑,虽然假,但永远是温暖的。 “家道中落”,不需要别人假装,自己用同一张脸就可以了,人的冷暖,世间的冷酷,都会被看清本来面目。 “丧母照顾孤儿”是继“家道衰落”之后的又一次打击。 在父权时代,没有了“父亲”,就像天塌了一样。 未成年的孩子要扮演“父亲”的角色,肩负起责任。 我渺小,担子重,心里怎能不悲伤。

有了“苦”两大前提,再加上“很短”就更糟糕了。

凡受这三种痛苦的人,也会充满愤怒。 如果他恰好有文学天赋,这种愤怒就会化为言语,倾诉出来,为自己的情绪寻找一个出口。

至少就鲁迅和郁达夫而言,于天民的说法是成立的。

鲁迅和郁达夫都具备“家境贫寒”、“丧母照顾孤儿”和“身材矮小”三个要素。 他们的文学成就也与这三个要素密切相关。

二

鲁迅和郁达夫的脾气都不好,但彼此却特别亲近。 对于郁达夫来说,鲁迅就像大哥一样尊敬。 对于鲁迅来说,郁达夫就像弟弟一样顺从。 他不是兄弟,但比兄弟更好。

鲁迅和郁达夫与他们的亲兄弟关系不好。 鲁迅与弟弟周作人的矛盾是世人皆知的。 两兄弟的分手如此戏剧化,以至于周作人给鲁迅写了一封信,宣布与鲁迅断绝兄弟情谊。 鲁迅无奈,只好带着母亲、妻子搬出八道湾大院,租了房子到别处居住。 鲁迅回去取书本和物品时,遭到周作人夫妇的责骂和殴打。

家住八道湾外院的张廷谦亲眼目睹了这场动乱。 他听到周作人的训斥,赶紧冲过去制止打斗。 只见周作人手持一尺高的狮形铜香炉,正要向鲁迅砸去。 张廷谦一把抓住。

不管周作人是拿铜香炉威胁鲁迅,还是真想砸烂鲁迅,兄弟俩若是惹上麻烦,一定是毫不留情的。

这件事之后,鲁迅和周作人就再没有联系过。

直到鲁迅去世,周作人都没有参加哥哥的葬礼。

郁达夫与大哥郁华也有矛盾。 与周作人一样,郁达夫也写信与大哥“断绝关系”。 他在自传体小说《堕落》中写道:“他恨自己的大哥,就像恨蛇蝎子一样。”

郁达夫兄弟

鲁迅与周作人决裂的原因至今无人知晓。 与鲁迅关系密切的人将矛头指向周作人,与周作人关系密切的人将矛头指向鲁迅,与两人关系不远或不近的人也将矛头指向两人。 指着周作人的妻子于太馨子。

一种说法是,与闺阁的秘密有关。 据说,鲁迅在日本留学时,曾与羽田信子有旧情,但因已订婚,他将羽田信子介绍给了弟弟周作人。 据说鲁迅曾偷看羽田信子洗澡,并在羽田信子卧室的床底下偷看。 “听窗外的声音”,玉太心子的弟弟说,他亲眼看到鲁迅和玉太心子在榻榻米上互相拥抱。

另一种说法则与家庭琐事有关,如:于太辛子生活奢侈,花钱如流水,引起鲁迅的不满; 鲁迅私下拆开周作人的信件,令周作人不满。 羽田信子脾气不好,经常歇斯底里发作。 他在鲁迅和周作人之间散布谣言、制造麻烦,挑拨两兄弟的关系。

鲁迅兄弟与羽田信子、羽田芳子姐妹

上述事情都发生在家族内部,环境隐秘,外人很难得知事情的原委。 只有公众才能说公众是对的,婆婆才能说婆婆是对的。

郁达夫和大哥郁华的矛盾很明显,因为大哥管教他太严厉了。 在他看来,大哥是在“欺负”他,“粗暴地对待他”。

郁达夫初到日本时,母亲和大哥都希望他学医。 于氏家族几代人都行医。 学医是家风的传承,而且这个职业也好找工作。 郁达夫放弃医学转学文科。 他的大哥严厉批评了他。 郁达夫感到愤怒,写信与大哥“断绝关系”。

郁达夫将这些细节写进了他的小说《沉没》中。 这不仅是因为郁达夫一直有暴露隐私的坏习惯,还因为他之所以与大哥“决裂”,是普通的兄弟姐妹矛盾,而不是不明原因。

郁达夫虽然生气,与大哥“断绝关系”,但在他的心里,依然依恋着大哥。 经济上,他也很依赖大哥,很快就和大哥和解了。

三

要探究鲁迅兄弟和郁达夫兄弟之间的裂痕以及最终不同走向的原因,我想我们应该从他们的原生家庭开始。

原生家庭对一个人的巨大影响是现代心理学和社会学所公认的。 兄弟之间的爱情是建立在共同的血缘和共同的成长环境的基础上的,是从原生家庭开始的。

鲁迅、郁达夫都有过“没落家庭”和“丧母养孤儿”。 看似相似,但实际上两个家庭的情况却截然不同。

鲁迅所说的“小康落入困境”,就像亿万富翁落入千万富翁一样。 他本来开的是劳斯莱斯,现在只能开老宝马了。 郁达夫一家原来开的是宝马。 “陷入困境”后,他们不能再开经济实惠的汽车,只能骑三轮车。

他们的父亲在家庭经济中所扮演的角色也不同。 鲁迅家族祖业丰厚,家里人都靠祖辈留下的财产谋生。 鲁迅的祖父是一名官员,维护着鲁迅家族的声誉和社会地位。 鲁迅的父亲只是一名学者,对家庭经济贡献不大。 郁达夫一家的生计主要靠父亲行医和在县衙做职员的收入。 他还有一本半本《庄书》和十几亩农田。 父亲去世后,郁达夫一家失去了大部分经济来源。

两个家庭经济地位的差异,使得两个家庭中“兄弟”对“兄弟”的经济依赖程度不同。

鲁迅和郁达夫的大哥余华都是“扶弟”。 从他们赚钱的那天起,他们就在经济上支持弟弟们。 然而,鲁迅与周作人的年龄仅相差四年。 两兄弟几乎同时上学,同时工作。 周作人在经济上并不依赖鲁迅。

1919年,鲁迅一家离开绍兴北迁。 周作人本来是想分开一家人,过自己的生活。 但由于鲁迅的坚持,他们在北京八道湾胡同买了一套大房子,兄弟三人住在一起。

这样的同居生活想必让周作人和周建仁受益匪浅。 他们有妻有子,而鲁迅只有两个人:他和妻子朱安。 但对于周作人来说,鲁迅的支持只是锦上添花,并不是雪中送炭。 他在北京大学当教授,收入颇丰,养家糊口没有问题。

郁达夫在经济上依赖他的哥哥。 郁达夫上中学之前,家里的经济几乎已经耗尽。 幸运的是,他的大哥从日本留学回来并找到了工作。 虽然刚刚踏入职场,收入不高,但总算是大大缓解了于家的经济困难。

郁达夫在感情上也很依赖哥哥。 他三岁时失去了父亲,几乎不记得父亲的样子。 年长他12岁的大哥取代了父亲的形象。 他和大哥的矛盾,更像是青春期叛逆的孩子和父亲的矛盾。

四

鲁迅与周作人的矛盾不是一件事引起的,而是长期积累造成的。

我认为他们兄弟之间的冲突从他们十几岁的时候就开始了。

1893年,鲁迅的祖父周福清因考试舞弊入狱。 父亲郁郁寡欢,病倒了,家里的经济状况一落千丈。 这段经历,在鲁迅的笔下,是灰暗的、灰暗的,而在周作人的笔下,却是清晰的、平静的,仿佛兄弟二人生活在两个不同的时空。

两兄弟感情上的差异,除了性格不同之外,与他们在家庭中所扮演的角色也有很大关系。 他的祖父被监禁,他的父亲也病倒了。 十二岁那年,鲁迅成为了一家之主。 虽然母亲在家,鲁迅却要承担所有外出工作,比如经营当铺、药店等。 看到当年的翰林府沦落到这个地步,不少人都幸灾乐祸。 他们说话持枪、持棍,明嘲讽、暗嘲讽。 这对孩子的自尊心是很大的打击。

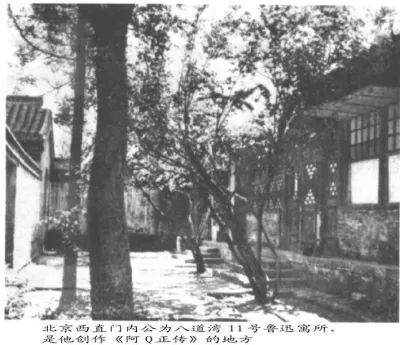

鲁迅故居新泰门正殿

周作人是老二,在家庭中的角色没有太大变化。 他仍然是他母亲的儿子和祖父的孙子。 鲁迅经营当铺时,周作人陪伴祖父在杭州坐牢。 他的生活并不富裕,但也很安逸。 他每天读书练字,还去监狱跟爷爷说话。 他的祖父在监狱里过着非常舒适的生活。 他住在监狱的一个私人小院里,牢房里有一层。 他每天读书、喝茶、和狱卒聊天,一日三餐都是由家人支付。 厨师毫无痛苦地把它拿了进来。

回顾自己的青春岁月,周作人并无怨恨。

所以,“家运衰落”对鲁迅的刺激很大,但对周作人的刺激却不大。

鲁迅写了长篇小说《风筝》。 他写道,“我”小时候不喜欢玩风筝,认为玩风筝是一件没用的事情。 有一天,我看到弟弟偷偷地做风筝,“我”一气之下,把弟弟做的风筝打破了。 ,被踩成碎片,扬长而去。

虽然是小说,但我总怀疑它是现实的。 可能鲁迅年轻时,确实很讨厌那些玩物丧志的弟弟们。 他希望他们努力工作,不断进步,将来取得成功,不要再被别人瞧不起。

鲁迅的“紧张感”和“危机感”不可避免地会通过一些生活琐事传递给他的两个弟弟。 弟弟周建仁年纪轻轻,很晚才“自力更生”,无论是个人还是经济上。 大哥是依赖的,不会怨恨他的控制和教导。 周作人的才华、知识、财力都不亚于鲁迅。 他的心里住着一个很坚强的“自己”。 这个“自我”为他构建了一个世界。 鲁迅所传达的压力感是对他不利的。 领地的入侵是对他内心“自我”的侵蚀,他心里很不舒服。

所以他知道和大哥住在一起会对他有经济上的好处,但他还是希望过自己的生活。

鲁迅“家道中落”后,经济状况并没有他说的那么糟糕。 鲁迅家里经济状况最差的时候,家里也雇了一名厨师,入狱的祖父也雇了一名厨师,但社会地位却有差距。 特别大,从以前的翰林府,已经沦为罪犯之家。 这是非常丢脸的。

鲁迅几乎要独自承受这种屈辱。

郁达夫家里没有这样的屈辱。

与鲁迅相比,郁达夫的大哥郁华显然心态平静。

余华为官清正,为人严肃,夫妻俩齐齐皱眉。 他在一切事情上都是榜样。 在郁达夫心中,他一直是一个像父亲一样高大的人物。

鲁迅在周作人心中的形象远不如余华在郁达夫心中的形象高。 周作人说:“我家以前也有过小妾。” 这个“妾”大概还包括鲁迅和许广平的婚姻。 周作人自始至终只认得朱。 安,我没有承认许广平。

五

周建仁说:

“当我十几岁的时候,我亲眼目睹了整个家庭充满苦难和苦难。姑姑姐妹吵架,嫂子吵架,婆媳不和,夫妻反目成仇。还有的,今天一个上吊,明天另一个投河,一个吞金,服毒……”

周建仁所说的乱七八糟的一幕,就是周家新台门第六间房内的场景。 那时,周家的新台门已经经历了一百多年的辉煌,即将分崩离析。 一个家庭正在解体的标志就是家庭成员意见不同,裂痕越来越大,无法弥合,最后分崩离析。

后来的鲁迅家族不也是这样吗?

鲁迅母亲与于太馨子婆媳不和,鲁迅与朱安夫妇反目成仇,周建仁与于太芳子夫妇反目成仇,鲁迅与周作人兄弟倒台出去后,周建仁的儿子周凤三自杀了。

我们过滤掉名人的光环,以旁观者的角度来看待。 这不是缩小版的新台门吗?

最终,鲁迅的家庭被分割为兄弟、丈夫、母亲和儿子。 鲁迅带着母亲和妻子朱安租了房子,异地居住。 后来,母亲抛弃了妻子,南下上海,与徐广平组建了新的家庭。 周建仁也抛弃了妻子和儿子,与王贤如组建了家庭。

虽然鲁迅因为朱安的悲惨遭遇而受到了太多的批评,但鲁迅却是这场家庭悲剧中受害最深的人。 父亲去世后,他为治愈家庭付出了太多的努力,承受了太多不该承受的痛苦。 兄母子的解体,不仅是他作为“哥哥”的失败,也是他作为“父亲”的失败。

父母是孩子的润滑剂和缓冲区。 有父母在中间,兄弟姐妹可以避免很多直接接触,矛盾也很容易解决。 没有父母,兄弟姐妹面对面。 三观一致就好了。 但如果他们的三观不兼容,就没有人在他们之间调解。

像鲁迅这样早年丧父的孩子,在成年之前就不得不承担起父亲的一些责任。 他没有父亲天生的权威,也没有父亲年龄带来的经验优势。 他活得太累了,哥哥也不领情。

鲁迅的母亲是一位伟大的女性,但对于鲁迅兄弟之间的矛盾却无能为力。 路蕊是一位从未上过学的家庭主妇。 虽然她自己努力学习,已经达到了看小说看报纸的水平,但她却无法调和儿子之间因人生观差异而产生的矛盾。 她的知识和文化修养都达到了不算高的水平。

鲁迅最终离开北京,移居上海。 直至去世,他也没有伸出援助之手与弟弟周作人和解。 尽管他一生都爱着年迈的母亲,但他在去世前也没有回到北京看望她。

逃离绍兴,让鲁迅逃离了令他窒息的家庭。 逃离北平,让鲁迅摆脱了压制他的家庭。 他终于可以轻松地呼吸空气,看看自己的爱人和孩子了,过上自己想要的生活。 天。